L'usage d'un spectrographe tel que UVEX, plus particulièrement destiné à l'observation de la partie bleu et ultraviolette du spectre (mais pas seulement), met en exergue des problèmes d'étalonnage, souvent considérés comme négligeables en travaillant au centre de la partie visible du spectre.

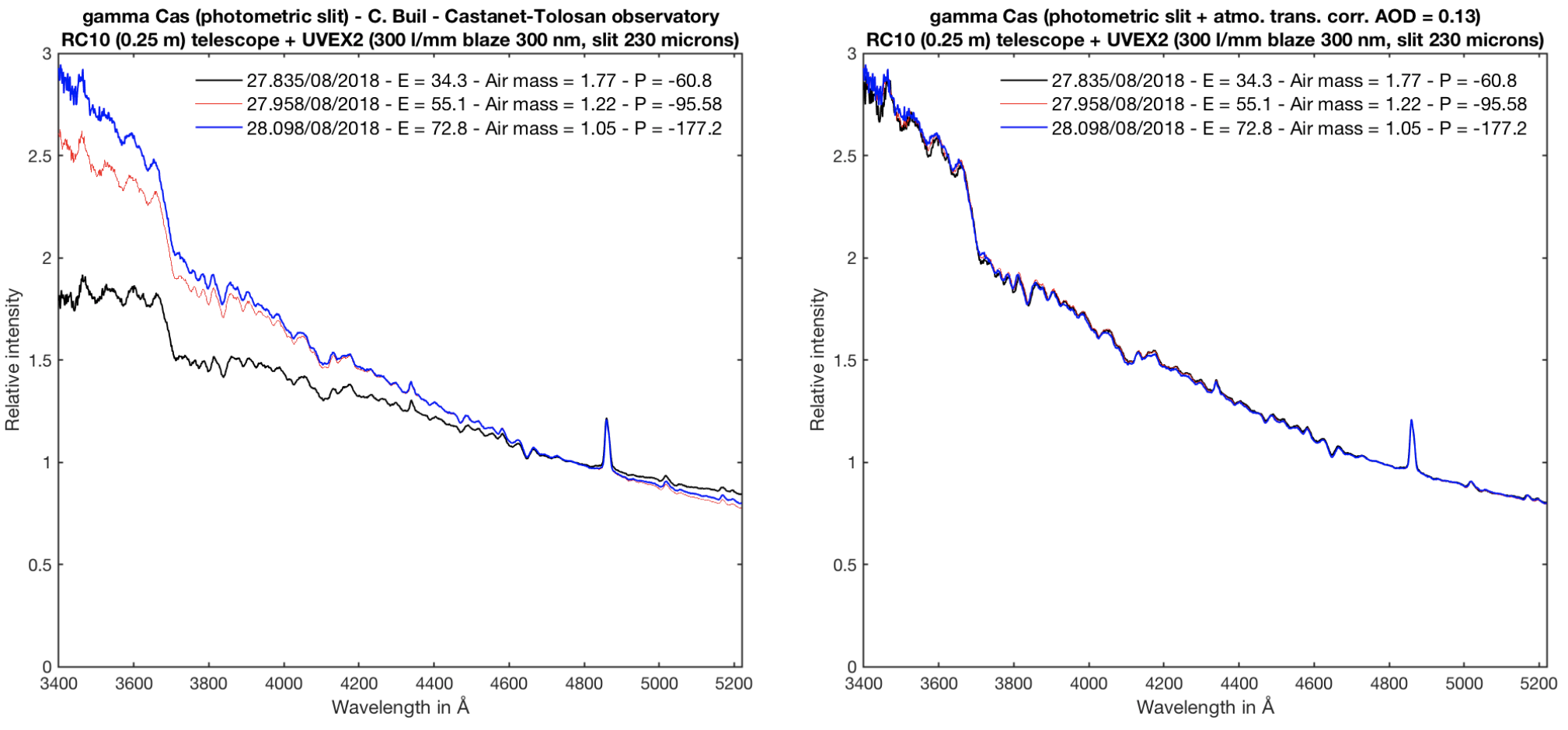

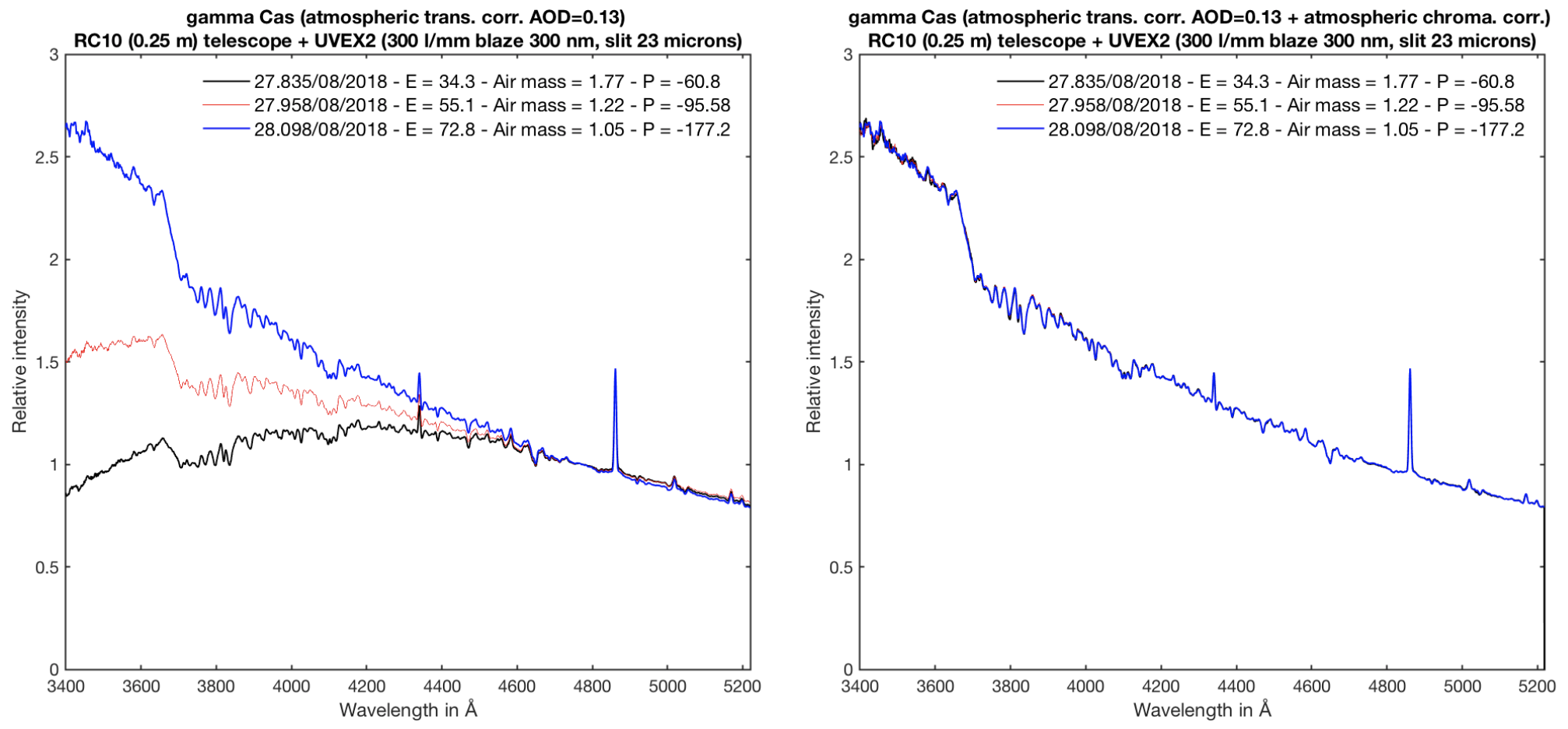

Voici d'abord un premier exemple réalisé avec UVEX en positionnant l'image de l'étoile (gamma Cas) au centre d'une fente photométrique. Comme celle-ci est très large (230 microns), l'intégralité du flux spectral focalisé au foyer du télescope entre dans le spectrographe. J'ai fait 3 séries de spectre de l'étoile correspondant à des hauteurs au dessus de l'horizon (élévation) différentes. Voici le résultat dans le graphe de gauche :

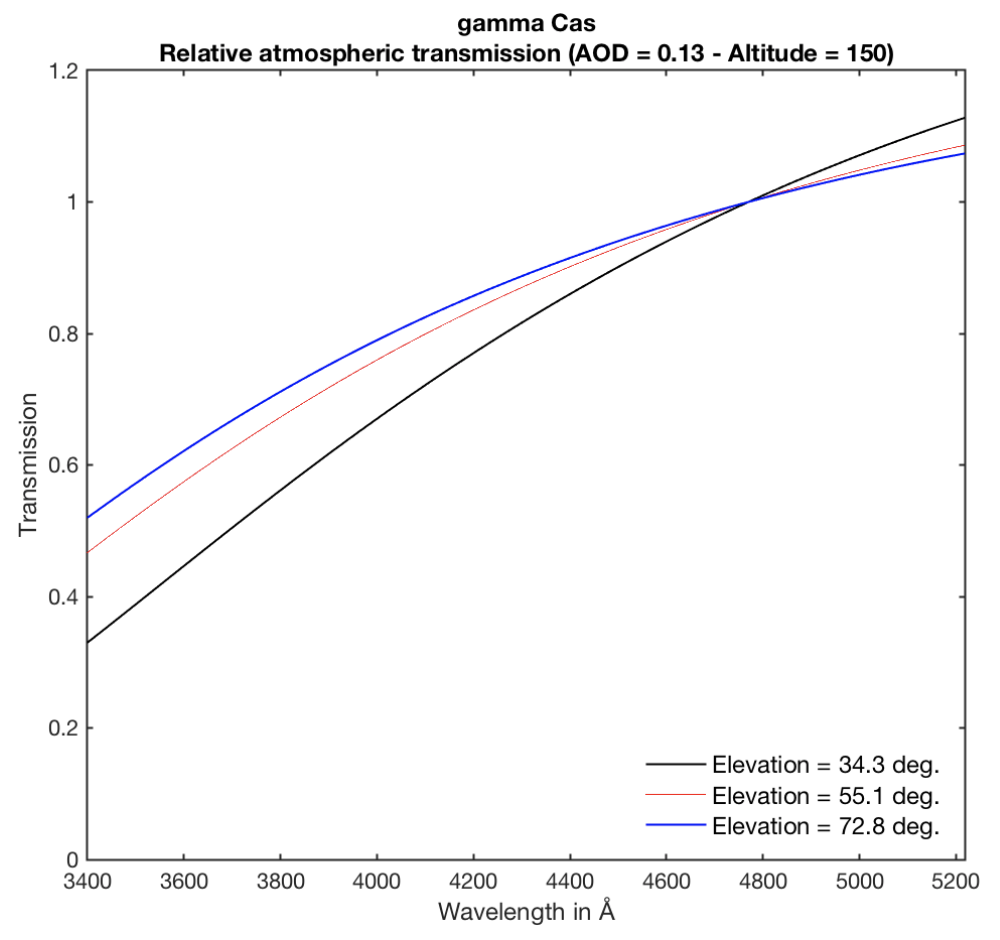

On devine que l'écart entre les 3 spectres est lié à la transmission atmosphérique, les rayons bleus étant plus abordés que les rayons rouges. Sur le graphe on a tenu compte de la transmission atmosphérique théorique (pour les élévations considérées), transmission calculée avec l'outil intégré dans le logiciel ISIS. La procédure est particulièrement efficace : les trois spectres se superposent très bien après prise en compte de l'atmosphère. Et ceci est vrai y compris dans l'UV, ce qui est très satisfaisant. Voici les courbes de transmission atmosphériques relatives calculées correspondant à cet exemple :

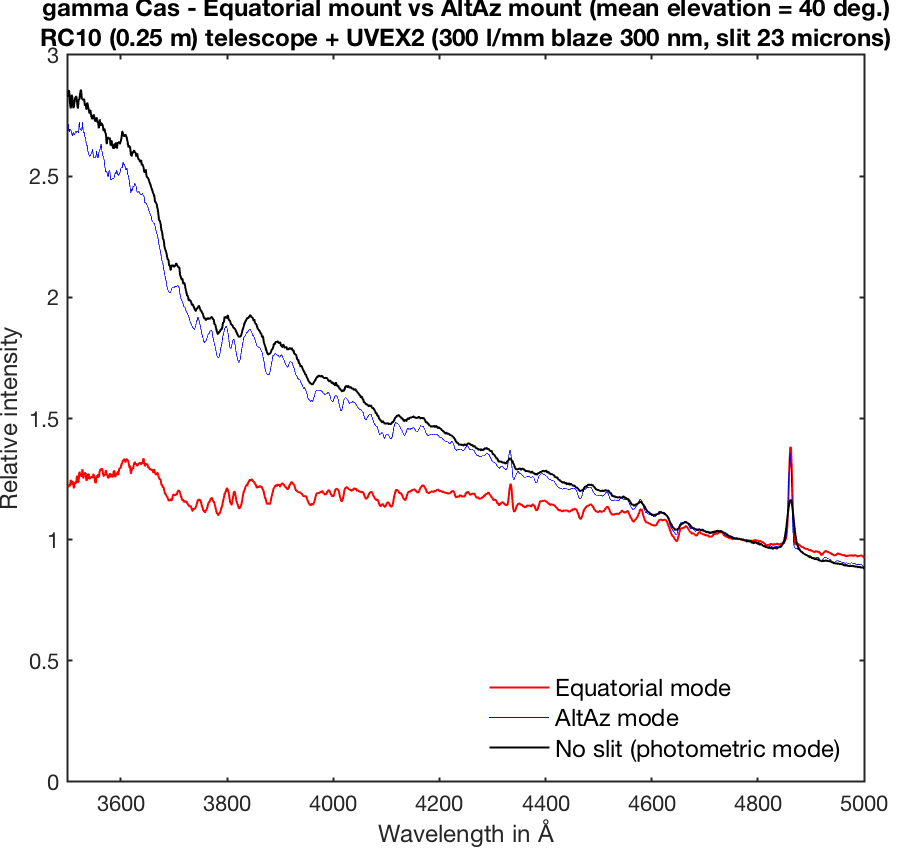

Maintenant, je position l'image de gamma Cas au centre de la fente de 23 microns (la procédure standard pour tout le monde), et on recommence :

Surprise, l'écart entre les 3 spectres ainsi obtenu (à gauche) est considérable, pour le moins ! Le fait de corriger le différentiel de transmission atmosphérique (à droite), améliore la situation, mais marginalement seulement.

Il y a autre chose. C'est autre chose est le chromatisme atmosphérique. L'atmosphère agit comme un prisme, et disperse spectralement l'image de l'étoile, d'autant plus quelle est basse sur l'horizon. Pire, les rayons bleu et UV sont bien plus déviés que les verts et rouges. Comme on guide sur une image de l'étoile en utilsant les rayonnement visible, une partie de l'image de l'étoile sort de la fente. Les rayons correspondants sont bloqués, bleu et UV ici, d'où une très forte perte de signal dans cette région du spectre. L'importance de cet effet dépend aussi de l'orientation de la fente par rapport à l'horizon (maximal si la fente est parallèle à la ligne d'horizon). Cette orientation est donnée par l'angle parallactique (le paramètre P dans les figures).

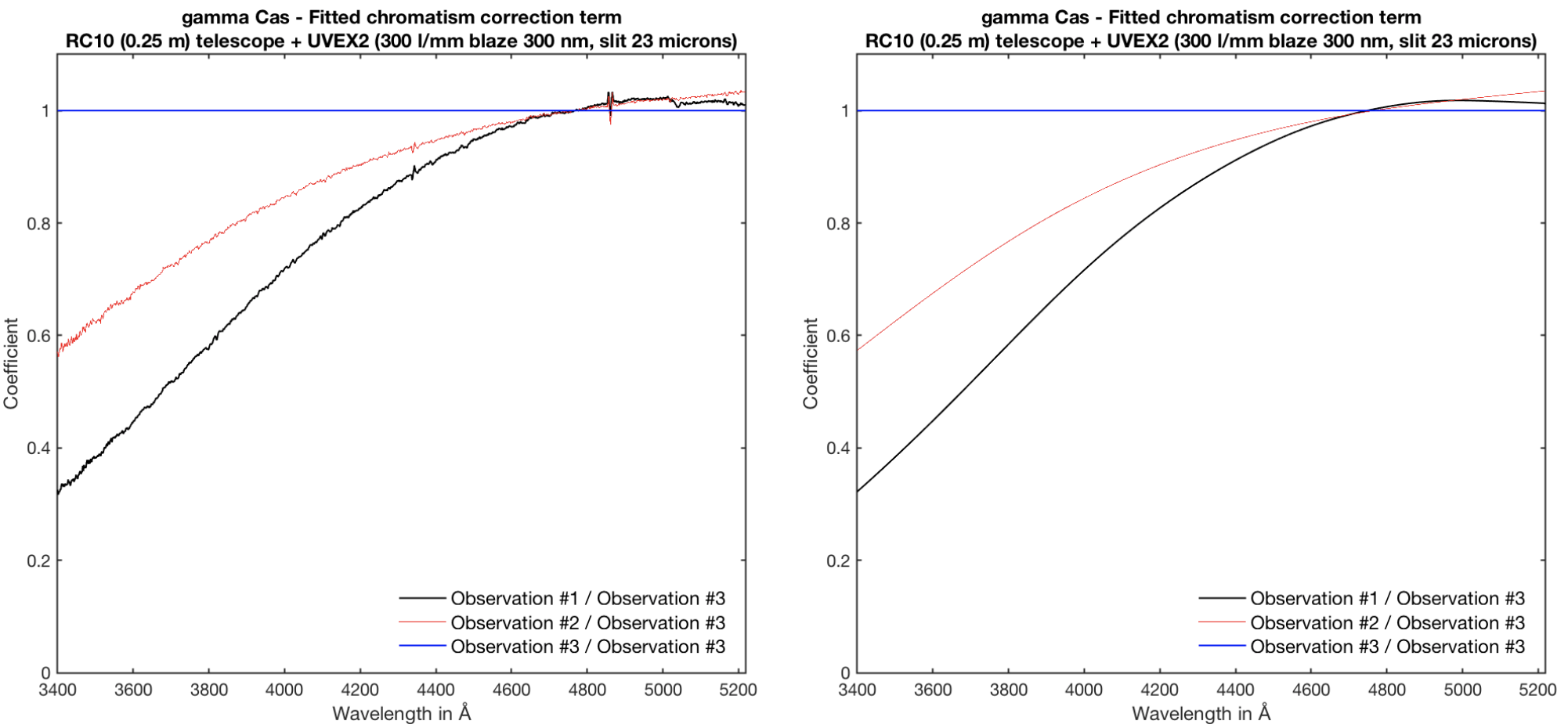

Un test spectaculaire consiste à calculer le rapport entre le spectre numéro 1 (étoile basse) et du spectre numéro 3 (étoile haute dans le ciel) :

J'ai aussi calculé les rapport 2/3 et 3/3 (ce dernier vaut 1 bien sur). A gauche le rapport brut, sans aucun traitement. Il est intéressent de constater que la courbe obtenu est monotone, très régulière. Elle traduit de fait purement l'effet du chromatisme atmosphérique qui est une fonction basse fréquence. A droite, j'ai fait un lissage qui permet d'éliminer le bruit.

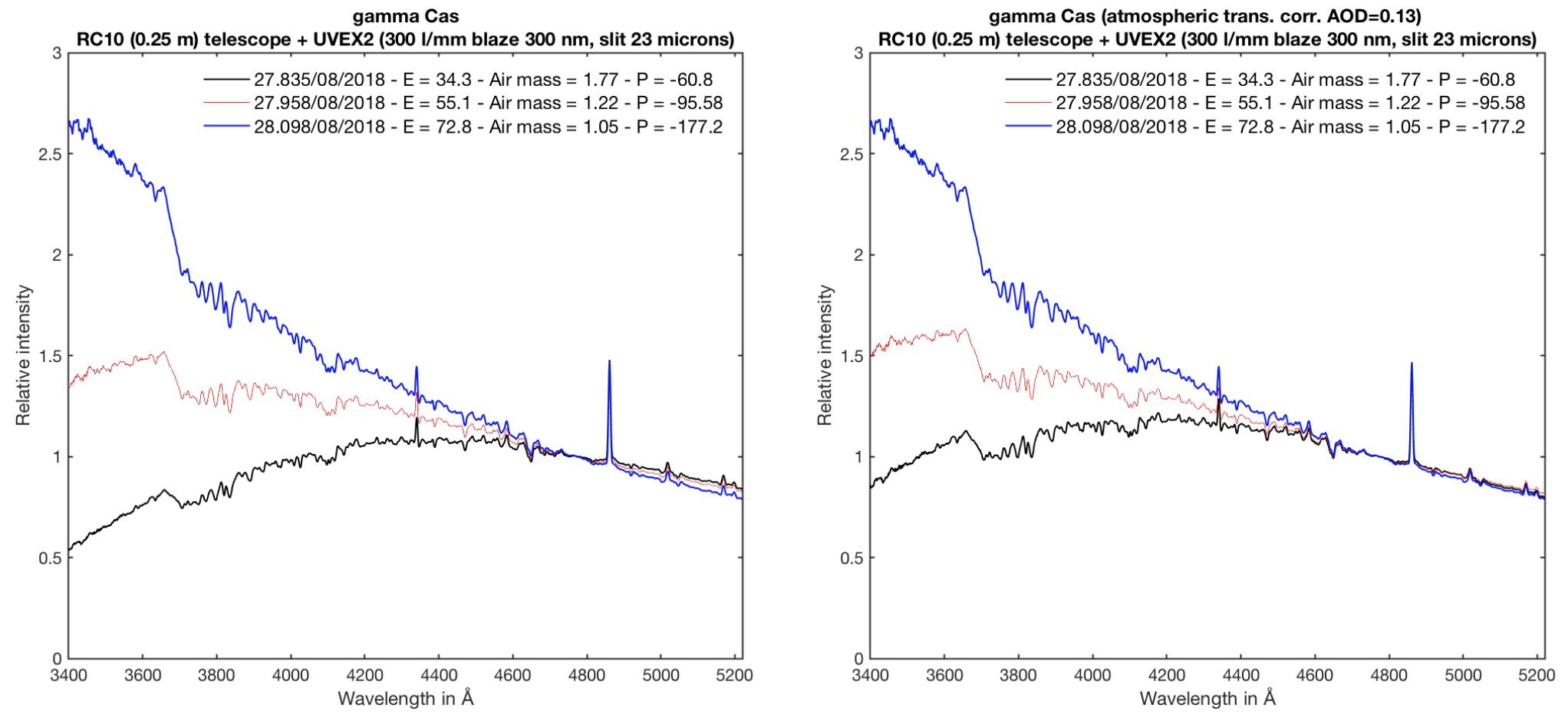

Maintenant, nos trois spectres (corrigés de la transmission atmosphérique) en appliquant cette correction chromatique, c'est le graphe à droite :

La superposition est quasi parfaite, ce qui indique au passage un bon comportement dans le temps de l'observation du prototype UVEX2 testé.

On voit la criticité de bien prendre en considération la transmission atmosphérique, mais aussi le chromatisme atmosphérique ! Faute de disposer d'un correcteur de dispersion atmosphérique (il faudra bien un jour fabriquer un ADC pour la spectrographie à l'usage des amateurs... !), il faut essayer de calculer les courbes de corrections. Relativement facile pour la transmission, bien plus complexe pour le chromatisme. La formule analytique est bien difficile a établir, avec de nombreux paramètres. On peut aussi essayer de créer des abaques, mais il en faut énormément pour couvrir toutes les configurations.

On peut encore essayer de guider sur l'image bleu/UV en mettant un filtre bleu devant la caméra de guidage (mais perte de flux de guidage, pas correct) ou en faisant un offset en anticipant la position de l'image bleu pour la mettre dans la fente. Mais ce n'est qu'un palliatif grossier.

On peut encore se limiter à observer les étoiles à un angle parallactique faible (au méridien) ou tourner tout le spectrographe pour orienter la fente (délicat pour le guidage).

Enfin bien sur, il y a la technique consistant à observer une étoile étalon proche de la cible. On obtient d'un coup les deux courbes d'étalonnage (mais sans faire le distinguo, attention au type spectral de l'étoile de référence). C'est un peu lourd, mais assez satisfaisant. On n'insistera jamais assez sur l'intérêt de ce type d'étalonnage si on veut faire un travail de haute qualité.

Vous pourriez dire que cela ne concerne que les observations extrêmes, comme celle faite avec UVEX dans cet exemple, mais remarquer que les problèmes sont déjà présent autour de 4000 A. Les spectres obtenus avec des spectrographes comme Alpy600 ou autres sont donc concernés...

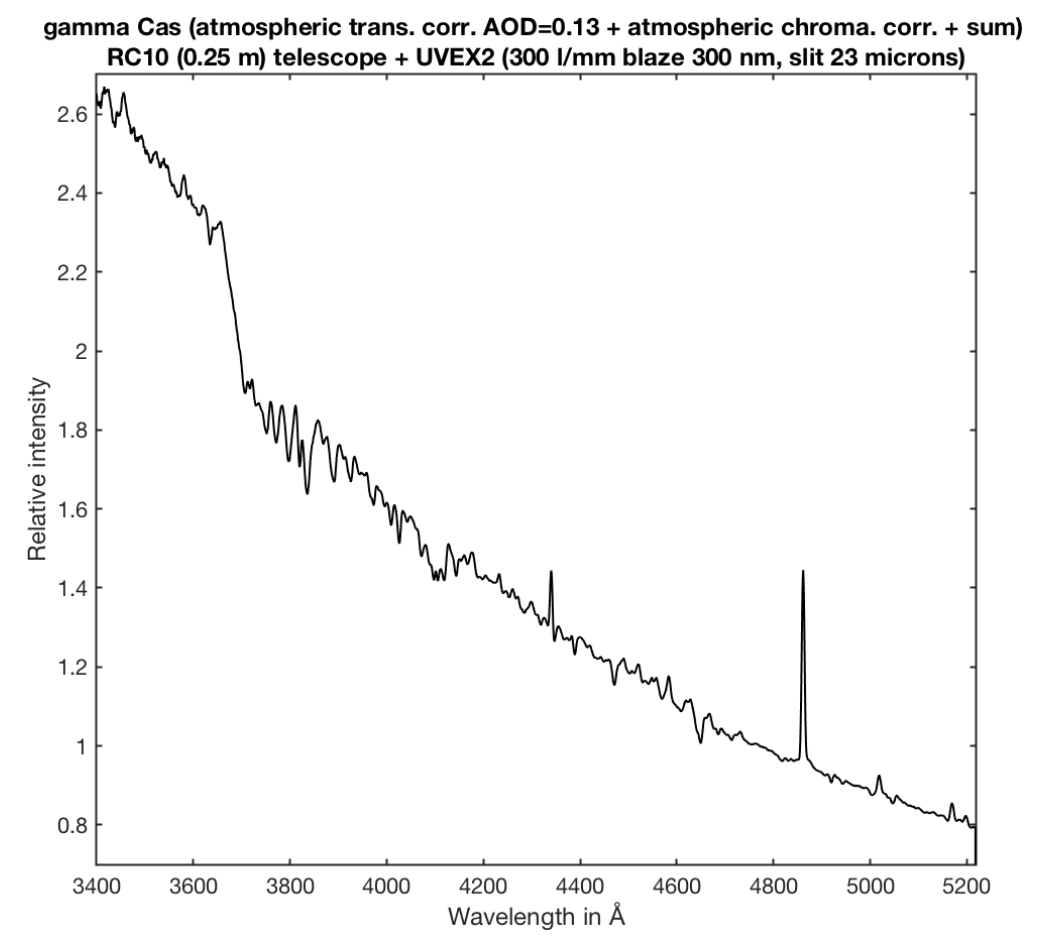

Le graphe ci-après montre la sommation des trois spectres corrigés :

Noter le très bon rapport signal sur bruit à 3400 A. Reste à expliquer (et traiter) les structures vaguement haute fréquences dans l'UV, qui semblent être d'origine instrumentale (AC)...

Christian